Rares sont les convocations des assemblées générales établies par les syndics professionnels à être exemptes de la moindre illégalité. Néanmoins certaines se démarquent à l’image de la trame rédigée et notifiée par le Cabinet MELIAVA pour une assemblée générale annuelle du 29 avril 2025.

I. Irrégularités de l’ordre du jour de l’assemblée

1. Absence des modalités de vérification des comptes clos du syndicat par les copropriétaires

L’ordre du jour de l’assemblée du 29 avril 2025 établi par le cabinet MELIVIA sur une résidence parisienne omet les conditions de contrôle des comptes clos du syndicat par les copropriétaires.

Cette situation contrevient aux impératifs incombant aux syndics en la matière. En effet, l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise ce droit individuel des copropriétaires de vérifier une fois par an l’ensemble des dépenses du syndicat auprès du syndic, entre la notification de la convocation et la date de l’assemblée. Pour ce faire, le syndic doit fixer les modalités de cette inspection comptable dans ses locaux, et doit en aviser les copropriétaires moyennant une résolution sans vote portée à son ordre du jour (art. 9-1 du décret du 17 mars 1967).

La carence du syndic à cette obligation, expose l’assemblée à son annulation judiciaire par une action exercée par un copropriétaire opposant, défaillant ou assimilé dans le délai de deux mois suivant la notification de son procès-verbal (art. 42 de la loi), Cass. 3e civ. 19 janvier 1994, n° 92 - 15 624. Cette sanction n’est pas encourue, si le copropriétaire a pu exercer cette faculté, malgré le défaut d’information du syndic dans la convocation, CA Paris, 26 mai 2006, n° 05 - 17024.

2 - Proposition d’un forfait eau froide litigieux

Le cabinet MELIAVA propose un forfait d’eau froide de 100 m3, en l’absence de communication des index pour quelque motif que ce soit (compteur à l’arrêt, illisible, résident absent...).

Si cette pratique est parfaitement compréhensible, puisqu’elle vise à rendre effective ce dispositif (présence de compteurs divisionnaires en état de fonctionnement permettant de régulariser les consommations avérées), elle implique selon la jurisprudence un forfait non déraisonnable, c’est-à-dire assimilable à des consommations réelles, Cass. 3e civ. 9 mai 2007, n° 06 - 12387. Autrement dit, ce mécanisme ne doit pas aboutir à des ratios dissuasifs, comme cela pourrait être le cas d’un forfait unique d’eau froide de 100 m3, alors que la moyenne individuelle se situe à 54 m3.

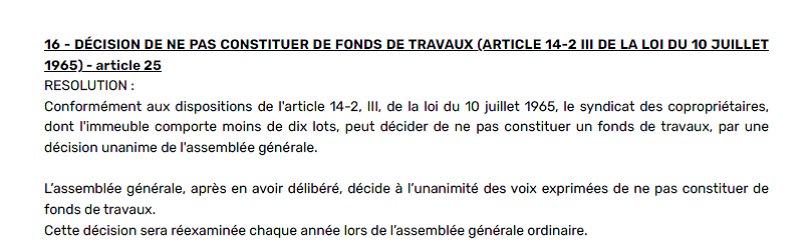

3 - Exonération illicite du fonds travaux obligatoire

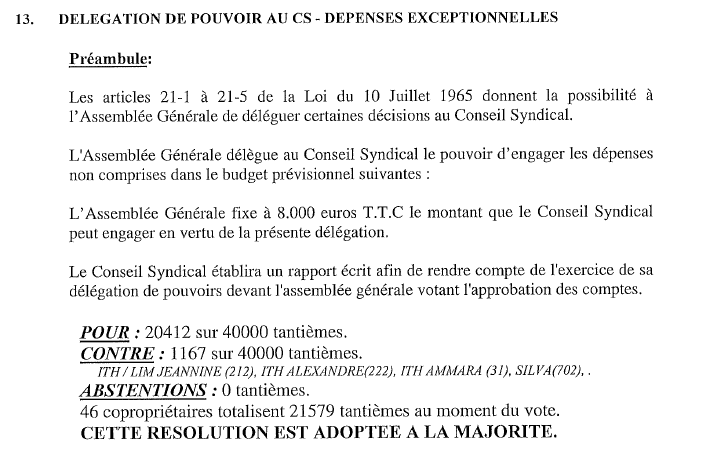

Le cabinet MELIAVA soumet un projet de résolution excluant la constitution du fonds travaux pour ce syndicat, en raison d’un nombre de lots principaux inférieur à 10.

Cette dérogation n’est pourtant plus d’actualité, depuis le 1er janvier 2025, et ce d’autant plus, que cette résidence a plus de 10 ans (art. 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965). Cela revient à dire, que le syndicat ne peut déroger au minima annuel du fonds travaux de :

- 5 % du budget prévisionnel de fonctionnement, en l’absence d’adoption en assemblée d’un Plan Pluriannuel de Travaux (P.P.T.) ;

- 2,5 % du P.P.T (approuvé en assemblée) et 5 % du budget prévisionnel de fonctionnement.

4 - Soumission irrégulière de l’adhésion collective à l’ARC du conseil syndical

Le cabinet MELIAVA impose un vote de l’assemblée pour l’adhésion du conseil syndical à l’ARC.

Cette approche contrevient là encore à l’article 27 du décret du 17 mars 1967, qui précise, que pour l’exécution de sa mission, le conseil syndical peut se faire assister par la personne de son choix, et les frais générés réglés par le syndic et supportés par le syndicat des copropriétaires. Autrement dit, le conseil syndical exerce ce droit, indépendamment de tout aval préalable de l’assemblée.

II. Irrégularités des pièces jointes à la convocation de l’assemblée

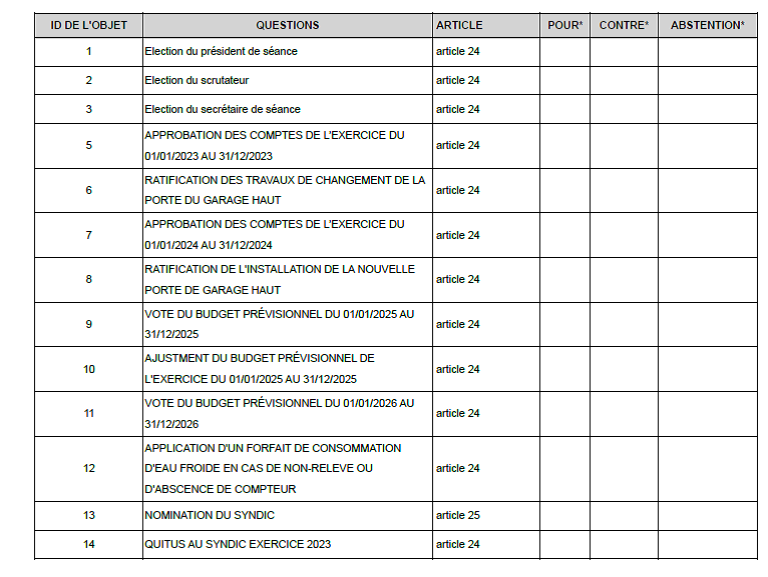

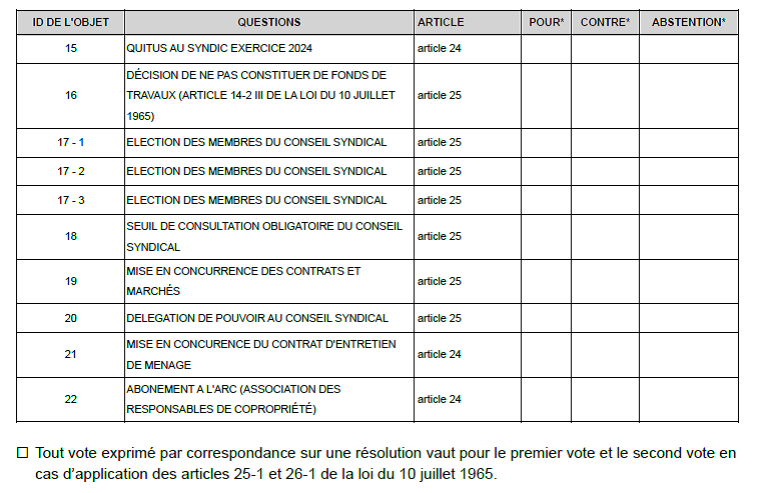

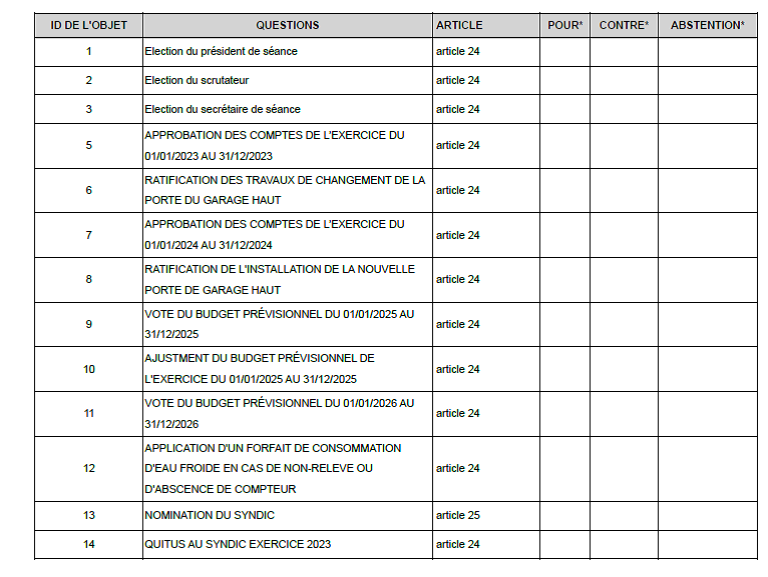

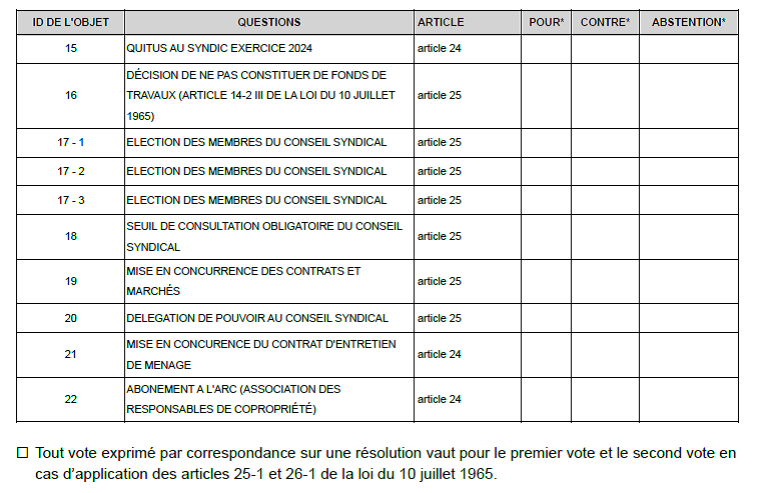

1 - Formulaire de vote par correspondance ne prévoyant pas le second vote

L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1967 concède aux copropriétaires la faculté de pouvoir s’exprimer personnellement, à distance, et de manière anticipée sur les questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée moyennant un formulaire de vote par correspondance.

Il appartient dès lors en principe au syndic en exercice de rédiger ce document :

- selon l’ordre du jour de l’assemblée, la jurisprudence prenant soin de souligner que dans l’hypothèse où une question pourrait faire l’objet d’une seconde délibération (ex désignation du syndic, du conseil syndical...), il lui faut prévoir la ligne correspondante. En effet, ce second choix ne se présume pas, il doit résulter d’une expression explicite du copropriétaire. En l’absence de cette insertion, la résolution encourt la nullité judiciaire, TJ Orléans, 5 mai 2021, n° 21 - 00417 ;

- conformément à une trame fixée par un arrêté du 2 juillet 2020.

Le copropriétaire devra alors le :

- compléter, en cochant son choix sur chaque vote, en le signant et paraphant chaque page ;

- retourner au syndic au moins 3 jours francs avant l’assemblée (art. 9 bis du décret du 17 mars 1967).

En l’espèce, le cabinet omet la seconde ligne dans le formulaire de vote par correspondance, sur les questions susceptibles de la passerelle, sa mention en bas de page d’unicité des votes des copropriétaires, entre les deux délibérations, se révélant illicite au regard de la jurisprudence.

De plus, l’alternative exclusivement électronique déployée par le Cabinet MELIAVA s’avère juridiquement discutable, le dispositif légal se référant exclusivement à un support papier :

- susceptible d’envoi par voie postale ou électronique (courriel) ;

- devant être signé et paraphé sur les éventuelles pages additionnelles, comme dans le cas présent ;

- dont la date de réception est mentionnée sur la feuille de présence, certifiée exacte par le président de séance. Le copropriétaire élu à ce poste, garant de la régularité de l’assemblée, doit être en mesure de contrôler ces documents. Dans l’optique d’une approche entièrement dématérialisée, son pouvoir autonome de vérification de la conformité des formulaires de vote, apparait irréalisable.

2 - Proposition du contrat de mandat défaillante et contradictoire

Le syndic est nommé en assemblée générale (art. 25 al. c de la loi du 10 juillet 1965) conformément à sa proposition de contrat jointe à la convocation (art. 11 al. 4 et 29 du décret du 17 mars 1967) répondant à une trame fixée par un décret du 26 mars 2015.

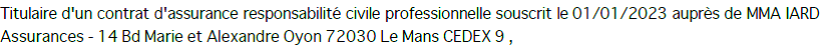

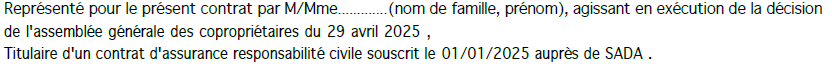

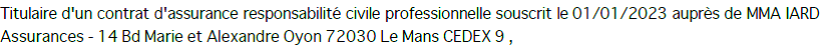

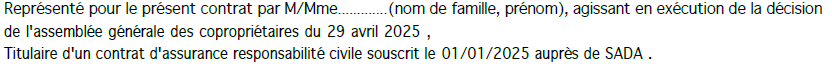

Or, le cabinet MELIVIA, qui se représente, à cette assemblée, à la fonction de syndic, soumet un projet de contrat divergent sur son assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire (art. 3 de la loi du 2 janvier 1970). Le nom de la compagnie et la date de souscription de cette police diffère sur la 1ère page de la proposition de mandat. Cette approximation n’est pas anodine, puisqu’elle peut générer des difficultés ultérieures dans l’hypothèse d’un appel en garantie du syndicat lésé auprès de l’assureur adéquat du syndic responsable.

Cette convocation démontre, si besoin en était, l’importance de la :

- concertation entre le conseil et le syndic dans l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée ;

- désignation d’un président de séance compétent, chargé du déroulement régulier de l’assemblée. Si celui-ci est apte à rectifier certaines erreurs, il demeure dans l’incapacité de rectifier celles liées aux formulaires de vote irréguliers devant être joints, en principe par le syndic, à la convocation.