Abus 5128 : L’élection illicite et contradictoire du président du conseil syndical prodiguée par le syndic ATRIUM GESTION Paris 17

La rédaction de l’ordre du jour de l’assemblée par les syndics professionnels comporte pour la plupart des formulations juridiquement discutables. Néanmoins, une récente production d’ATRIUM GESTION Paris 17 mérite cet aparté, tant ses confusions, sur la désignation du président du conseil syndical, s’avèrent déconcertantes.

I. Une prétendue nomination du président du conseil syndical par l’assemblée

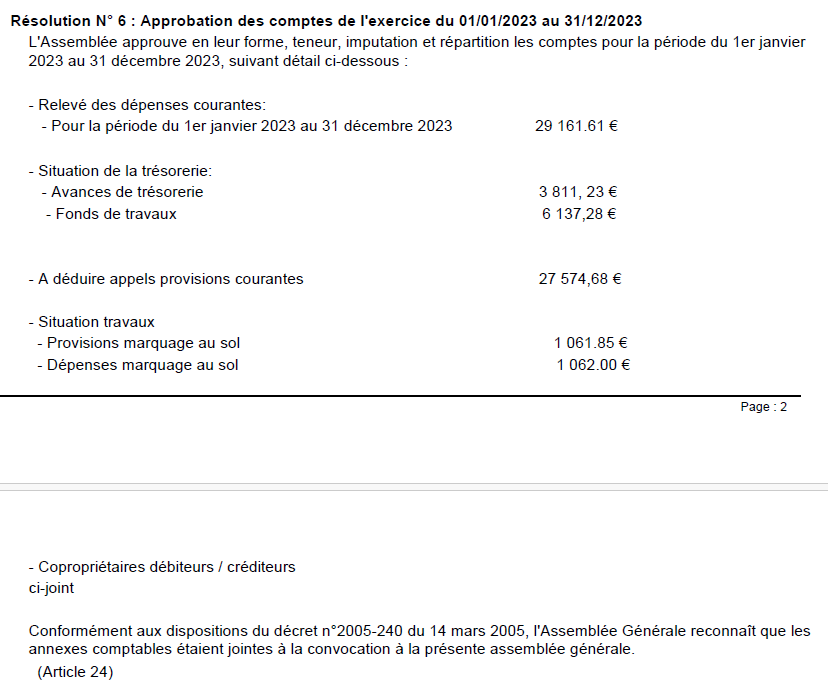

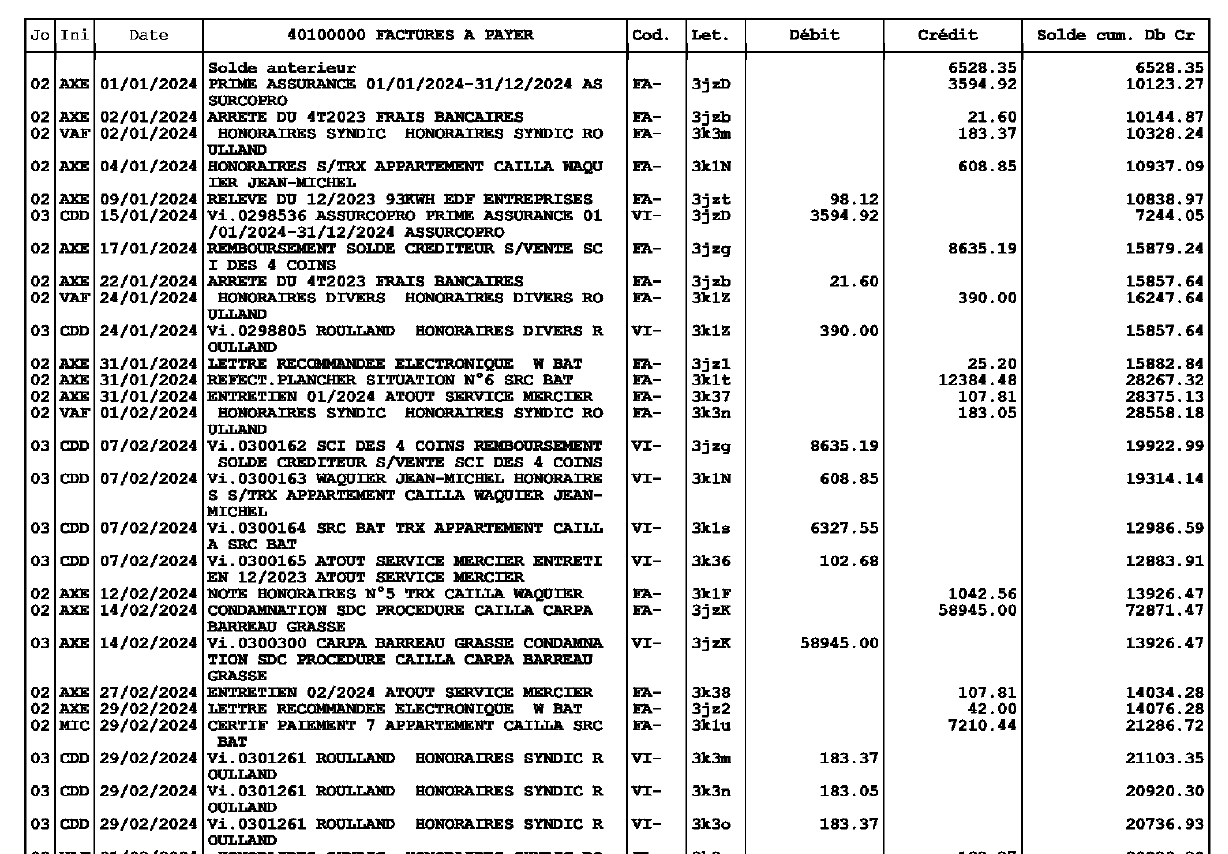

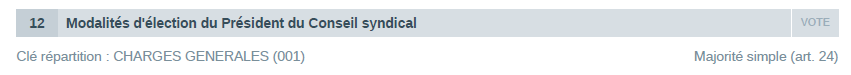

En sa qualité de syndic d’une résidence parisienne, ATRIUM GESTION Paris 17 convoque les copropriétaires à une assemblée du 22 mai 2025 selon un ordre du jour établi par ses soins. Cet ordre du jour prévoit l’élection du conseil syndical (n° 11). Ce cabinet se conforme ainsi au droit de la copropriété imposant cet organe (art. 21 de la loi du 10 juillet 1965) par un vote en assemblée relevant en 1ère lecture de la majorité absolue des voix du syndicat (art. 25 al. c du même texte).

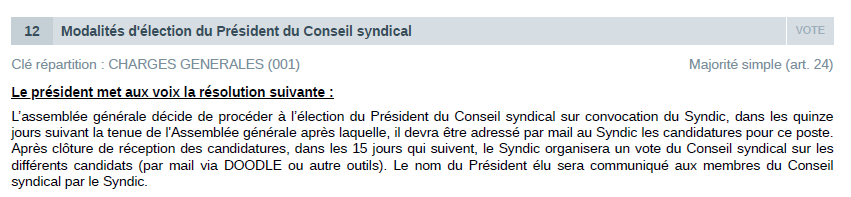

Les choses se compliquent néanmoins dans le projet de résolution suivant (n° 12), puisqu’ATRIUM GESTION Paris 17 soumet la nomination du président du conseil syndical au vote de l’assemblée, qu’il reproduit dans le formulaire de vote par correspondance des copropriétaires.

La proposition de ce cabinet sur l’élection du président de séance se révèle doublement illicite, dans la mesure où selon l’article 21 de la loi :

- cette fonction, bien que recommandée, s’avère totalement facultative ;

- cette décision revient aux conseils moyennant un vote interne ultérieur.

Si l’assemblée approuve une telle résolution, elle s’expose tout bonnement à une action judiciaire en nullité par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal par le syndic (art. 42 al. 2 de la loi).

II. Un présumé pouvoir du syndic dans la désignation du président du conseil syndical

Plus inquiétant, la rédaction d’ATRIUM GESTION Paris 17, sur la nomination du président du conseil syndical, contient des incohérences, ainsi que l’intrusion de son cabinet dans ce processus.

Ces trames (ordre du jour et formulaire de vote par correspondance) se révèlent tout d’abord totalement divergentes et incompréhensibles. Alors qu’ATRIUM GESTION Paris 17 évoque dans un premier temps une désignation directe du président du conseil syndical par l’assemblée, il prévoit en définitive une délibération interne et postérieure des conseillers syndicaux.

Outre, cette incongruité, ce projet de résolution contient une illégalité flagrante, en ce sens qu’ATRIUM GESTION Paris 17 entend s’immiscer dans l’élection du président du conseil syndical, moyennant l’envoi de candidatures à cette fonction à son cabinet et l’organisation par celui-ci du vote de ses membres. Or, l’article 21 de la loi précise, que le syndic est un tiers au conseil syndical. Autrement dit, le syndic ne peut légitimement interférer dans le fonctionnement de cet organe collégial, contrairement aux velléités d’ATRIUM GESTION Paris 17.

Ce principe, ne connait qu’une seule exception, lorsque le syndicat des copropriétaires adopte la forme coopérative (art. 17-1). L’assemblée nomme dans cette hypothèse son conseil syndical, qui élit par la suite, parmi ses membres, son président/syndic. Cette dérogation ne correspond pas au cas d’espèce, celui d’un syndicat désignant en assemblée un syndic professionnel.

En tant que garant de la régularité de l’assemblée, le président de séance (art. 15 du décret du 17 mars 1967), se doit :

- dans le cadre de son pouvoir d’amendement, d’exiger du secrétaire la correction adéquate du projet de résolution sur l’élection du conseil syndical, avant la délibération des copropriétaires sur celle-ci. Cette modification entraine l’assimilation à un défaillant, du copropriétaire s’exprimant favorablement sur ce point dans le formulaire de vote par correspondance (art. 17-1 A de la loi), ce qui signifie l’exclusion de ses voix du décompte sur cette question ;

- de refuser tout vote direct des copropriétaires sur la fonction de président du conseil syndical ;

- de contrôler à la fin de la réunion, la conformité de l’original du procès-verbal établi par le secrétaire (art. 17 du décret).

Il revient aux conseiller syndicaux élus de fonctionner de manière autonome, notamment dans leur choix de se doter d’un président. Dans l’affirmative, il leur suffit d’en informer le syndic.

Si le conseil syndical peut solliciter l’intervention du syndic à l’une de ses réunions, pour discuter ou assurer le suivi d’un dossier collectif, la participation de ce gestionnaire relève, non pas d’une décision de ce dernier, mais de celle de cet organe collégial.